前回のセンサー(温湿度センサーBME280)のケースをレーザーカッターで作ってみました。もちろん3Dプリンターで作る方法もあると思いますが単純なボックス型ならレーザーカッターの方が加工時間が短いと思ったのでレーザーカッターで作ってみました。アクリル板を切断してボックス型に組み立ててみました。

以下のような出来上がりです。

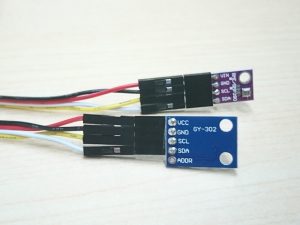

中に入っているのは以下の奥の方の紫色のセンサーです。

作成手順

以下の手順で作りました。もちろんこれが唯一の正しい方法ということではなく今回はこのような手順で作ってみましたということです。

1.MakerCaseで基本のボックス形状を作成する

2.MakerCaseで作成した図面をダウンロードする

3.図面をInkscape(やIllustrator)で詳細を編集する

4.図面のPDFを出力する

5.レーザーカッターで切断する

6.ケースを組み立てる

順番に見ていきます。

MakerCaseでの作業

上記手順の1.と2.です。

まずMakerCaseで基本のボックスを作成します。今現在のバージョンでは以下のような画面で作業をします。日本語にも対応していて比較的簡単だと思います。単位をミリにして板の厚さを設定してボックスの寸法を指定すればいいです。(以下の画像は実際の寸法ではないです。参考画面です。)

あとは、角面つなぎ部分を「フィンガー」にしてフィンガーのサイズを設定します。以下を参照して下さい。

以上のような基本の箱が出来たら「箱の図面をダウンロード」のボタンから図面をダウンロードします。ここでは編集のため「SVGをダウンロード」でSVGファイルをダウンロードします。パネル用ラベルはなしでもいいですが、ラベル自体は加工しなくてもラベルがあればどこのパーツなのか分かりやすいと思います。

Inkscapeでの作業

作業手順の3.と4.です。

ダウンロードしたSVGファイルをInkscapeで編集します。もちろんIllustratorでもいいです。ここでInkscapeを選択した理由はフリーで利用出来るからです。フリーで利用出来ますが、PCのスペックにもよるとは思いますが私の印象では今回の作業では特に問題はなく動作は安定していました。

実際の編集ですが必要な穴やくぼみの部分等を編集します。その図形のパス、ノードを編集します。すいません、ここでは編集方法の詳細は説明出来ませんが、単位をミリにしてX、Y座標で編集します。以下が実際の編集画面です。

実際のSVGデータは以下です。実際に見る場合は精度等は適当ですので参考程度に見てください。(※データご利用の際の保証は出来ませんのでご了承下さい。)

今回のセンサーケースのSVGファイル

これをレーザーカッターで加工するために今回はPDFファイルに出力しました。もちろん、レーザーカッターの機種によってファイルの形式が違う場合がありますが、ここでの形式はPDFでした。これでInkscapeの作業は完了です。

レーザーカッターでの加工

ファブラボ鎌倉で加工をしました。

だいたいどこの工房(ファブ関連)でも同じだと思いますが、まずはレーザーカッターならレーザーカッターの講習を受けてその上で別途予約をして規約に従って利用するということになると思います。

私の場合ですが、ファブラボ鎌倉でInkscapeの基礎とレーザーカッターの講習を受けて別の日に予約をして加工しました。(※加工時の写真は撮ってなかったです。)別途3DプリンターとFusion360の講習も受けました。

ファブラボ鎌倉の利用方法は以下を参照して下さい。

HOW TO USE ファブラボ鎌倉

組み立て

切断されたアクリル板のパーツをボックス型に組み立てて瞬間接着剤で接着しました。出来上がりがページ最初の画像です。何とかボックス型になりました。

まとめ的に

こういった加工が個人で出来る場所があるというのがいい時代になったと思います。また、デモに持っていく場合やこのサイトで公開する場合等に見栄えが良くなるのことや例えば試作を依頼された時にケースも対応出来るということがアピール出来ると思いました。